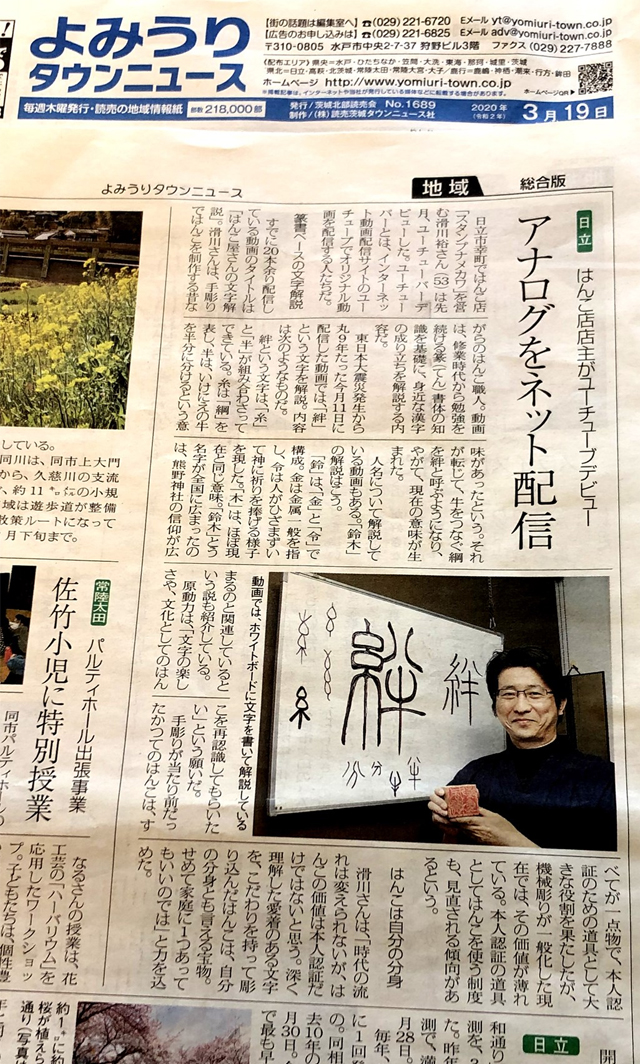

2020年3月19日発刊の【よみうりタウンニュース】に「はんこ屋さんの文字解説」のユーチューブの取り組みが掲載されました。

はんこ店店主がユーチューブデビュー

アナログをネット配信

日立市幸町ではんこ店「スタンプナメカワ」を営む滑川裕さん(54)は先月、ユー―チューバ―デビューした。ユーチューバーとは、インターネット動画配信サイトのユーチューブでオリジナルの動画配信をする人達だ。

篆書をベースに文字解説

すでに20本余りを配信している動画のタイトルは「はんこ屋さんの文字解説」滑川さんは手彫りではんこを製作する昔ならがらのはんこ職人。動画では修業時代から勉強を続けている篆書体の知識を基礎に、身近な漢字の成立ちを解説する内容だ。

東日本大震災から9年たった今月11日に配信した動画では「絆」という文字を解説。内容は次のようなものだ。

絆という文字は、「糸」と「半」が組み合わさってできている。糸は「綱」を表し、半は、いけにえの牛を半分に分けるという意味があったという。それが転じて、牛をつなぐ綱を絆と呼ぶようになり、やがて現在の意味が生まれた。

人名について解説している動画もある。「鈴木」の解説はこう。「鈴」は金と令で構成。金は金属一般を指し、令は人がひざまづいて神に祈りを捧げる様子を表した。木は、ほぼ現在と同じ意味。鈴木という名字が全国に広まったのは、熊野神社の進行が広まるのと関連しているという説も紹介している。

原動力は「文字の楽しさや、文化としてのはんこを再認識してもらいたい」という願いだ。

手彫りが当たり前だったかつてのはんこは、すべてが一点物で、本人認証のための道具として大きな役割を果たしてきたが、機械彫りが一般化した現在では、その価値が薄れている。本人認証の道具としてはんこを使う制度も、見直される傾向がある。

はんことは自分の分身

滑川さんは、「時代の流れは変えられないが、はんこの価値は本人認証だけではないと思う。深く理解した愛着ある文字を、こだわりを持って彫り込んだはんこは、自分の分身ともいえる宝物。せめて家庭に1つあってもいいのでは」と力をこめた。